真葛焼 虫明時代の初代宮川香山作品

皆さん、こんばんは。

今日は、初代宮川香山の岡山、虫明時代(横浜に移住する前の明治元年頃から3年まで)の作品について書かせて頂こうと思います。

実は先日、大阪のリサイクルショップがとんでもない作品を売りに出しているのを発見してしまったのです。

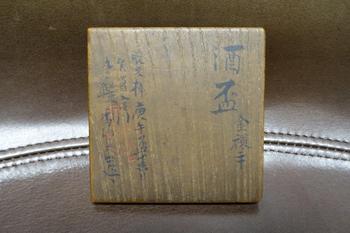

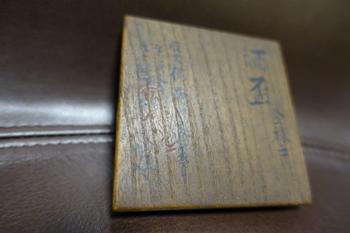

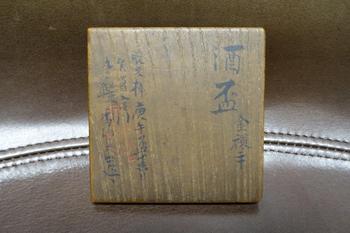

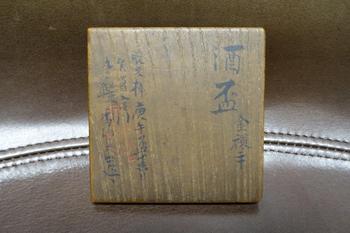

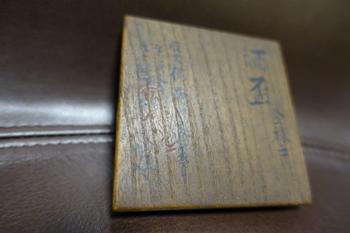

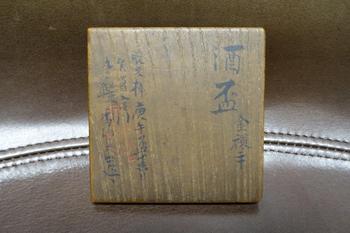

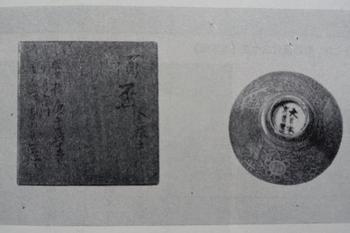

「 金襴手 酒盃

胱元様 庚午孟春日

真葛宮川 九々鱗長造々 」

「庚午」は明治3年、「孟春」は1月を指しますので、初代香山が岡山の虫明で作陶している時期の作品です。

箱をよく観察すると、初代香山の父、長造が使用していた「真葛」の印も押されています。

早速作品を見てみましょう。

初代宮川香山作 虫明時代 明治3年1月 個人蔵 宮川香山 真葛ミュージアム保管

初代宮川香山作 虫明時代 明治3年1月 個人蔵 宮川香山 真葛ミュージアム保管

とても美しい金欄手の酒盃です。

銘を見てみましょう。

この銘は、岡山県の重要文化財に指定されている、虫明時代の初代香山作「酒樽」の銘と、年代やタイプが同一のものです。

岡山県指定重要文化財 初代宮川香山作 虫明時代 明治3年1月 岡山県立美術館保管

上記酒樽 銘

今回発見した「酒盃」で非常に興味深い点は、初代香山が明治3年の1月に「九々鱗長造」と箱書きをしていることです。

「九々鱗」とは青木木米の号ですし、「長造」とは木米の轆轤師であった初代香山の父長造のことです。

作品を手に入れることができた喜びで、岡山虫明在住の虫明焼研究家 I さんに早速電話をしました。

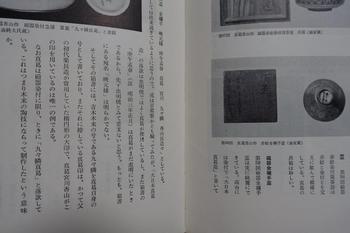

すると「1966年に発刊された桂又三郎さんの本にも、金襴手の虫明時代の作品がのっちょるぞー」とのこと。( さすが、生き字引です、、、、笑)

早速その本をみてみると、、、

ん、、、!

なんと、今回大阪のリサイクルショップが売りに出していた作品は、本に載っているまさにそのものの作品だったのです。

本が発行されてから、約50年。

この50年間、この「酒盃」がどのような旅を経て大阪のリサイクルショップまでやって来たのかはわかりませんが、この「酒盃」を見つけることができ本当によかったと思っています。

初代香山が虫明に滞在していたのは、わずか数年です。

従って現存している作品の数も少なく、非常に希少な真葛焼といえます。

また、虫明時代の作品については、贋作が非常に多いことが知られています。

銘や印すら違うもの、後世の作であるもの、明らかに贋作だとわかるようなものまで、企画展の図録や研究書などに「初代香山の虫明時代の作」として掲載されてしまっている現状があります。

この辺りについては、来年の岡山県立美術館の企画展 「没後100年 宮川香山 虫明焼と明治の陶芸」 ◆2016年3月18日(金曜日)-5月8日(日曜日) で、近年の研究の成果が反映された展示が行われることと思います。 → https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/75

http://okayama-kenbi.info/illustrated-book/illustrated-book_kozan.html

楽しみですね。

今日もブログを見て頂き、有難うございました。

真葛 博士

P.S.1 これまでブログで紹介した他の初代香山の虫明時代作品も列記します。

以上 → http://kozan.blog.so-net.ne.jp/2015-02-17

イギリスで発見した虫明時代の酒樽 → http://kozan.blog.so-net.ne.jp/2012-06-24

P.S.2 水指など、虫明時代の陶器作品についても、今後ブログで紹介していきたいと思います。

今日は、初代宮川香山の岡山、虫明時代(横浜に移住する前の明治元年頃から3年まで)の作品について書かせて頂こうと思います。

実は先日、大阪のリサイクルショップがとんでもない作品を売りに出しているのを発見してしまったのです。

「 金襴手 酒盃

胱元様 庚午孟春日

真葛宮川 九々鱗長造々 」

「庚午」は明治3年、「孟春」は1月を指しますので、初代香山が岡山の虫明で作陶している時期の作品です。

箱をよく観察すると、初代香山の父、長造が使用していた「真葛」の印も押されています。

早速作品を見てみましょう。

初代宮川香山作 虫明時代 明治3年1月 個人蔵 宮川香山 真葛ミュージアム保管

初代宮川香山作 虫明時代 明治3年1月 個人蔵 宮川香山 真葛ミュージアム保管

とても美しい金欄手の酒盃です。

銘を見てみましょう。

この銘は、岡山県の重要文化財に指定されている、虫明時代の初代香山作「酒樽」の銘と、年代やタイプが同一のものです。

岡山県指定重要文化財 初代宮川香山作 虫明時代 明治3年1月 岡山県立美術館保管

上記酒樽 銘

今回発見した「酒盃」で非常に興味深い点は、初代香山が明治3年の1月に「九々鱗長造」と箱書きをしていることです。

「九々鱗」とは青木木米の号ですし、「長造」とは木米の轆轤師であった初代香山の父長造のことです。

作品を手に入れることができた喜びで、岡山虫明在住の虫明焼研究家 I さんに早速電話をしました。

すると「1966年に発刊された桂又三郎さんの本にも、金襴手の虫明時代の作品がのっちょるぞー」とのこと。( さすが、生き字引です、、、、笑)

早速その本をみてみると、、、

ん、、、!

なんと、今回大阪のリサイクルショップが売りに出していた作品は、本に載っているまさにそのものの作品だったのです。

本が発行されてから、約50年。

この50年間、この「酒盃」がどのような旅を経て大阪のリサイクルショップまでやって来たのかはわかりませんが、この「酒盃」を見つけることができ本当によかったと思っています。

初代香山が虫明に滞在していたのは、わずか数年です。

従って現存している作品の数も少なく、非常に希少な真葛焼といえます。

また、虫明時代の作品については、贋作が非常に多いことが知られています。

銘や印すら違うもの、後世の作であるもの、明らかに贋作だとわかるようなものまで、企画展の図録や研究書などに「初代香山の虫明時代の作」として掲載されてしまっている現状があります。

この辺りについては、来年の岡山県立美術館の企画展 「没後100年 宮川香山 虫明焼と明治の陶芸」 ◆2016年3月18日(金曜日)-5月8日(日曜日) で、近年の研究の成果が反映された展示が行われることと思います。 → https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/75

http://okayama-kenbi.info/illustrated-book/illustrated-book_kozan.html

楽しみですね。

今日もブログを見て頂き、有難うございました。

真葛 博士

P.S.1 これまでブログで紹介した他の初代香山の虫明時代作品も列記します。

以上 → http://kozan.blog.so-net.ne.jp/2015-02-17

イギリスで発見した虫明時代の酒樽 → http://kozan.blog.so-net.ne.jp/2012-06-24

P.S.2 水指など、虫明時代の陶器作品についても、今後ブログで紹介していきたいと思います。

初めまして。明治の窯元で、京都の木泉窯について調べてるのですが、全くわかりません。何かご存知ないでしょうか。真葛焼には関連がないかも知れませんが、木泉窯は青木木米がルーツの窯元みたいなのですが。

by 鈴木 (2016-12-13 16:52)

鈴木さま

コメント有難うございました。大変申し訳ございません。私も調べたことがなくわかりません。何かわかりましたら、ブログで書かせて頂きます。宜しくお願い致します。

by 眞葛 博士 (マクズヒロシ) (2017-01-23 23:08)